Un retour sur la situation actuelle et une reflexion stratégique sur l’électoralisme de gauche par la Coordination Autonome de Brest (écrit et publié en juin 2024).

Suite à la défaite électorale du clan présidentiel aux européennes, Macron a décider de dissoudre l’assemblée nationale et d’imposer de nouvelles élections. Dans cette situation trois blocs se font concurrence pour nous diriger.

LES LIBÉRAUX :

Macron, sa clique et ses alliés. Chaque jour, ils nous prouvent par leur politique qu’ils ne souhaitent que notre exploitation : Allongement de l’âge de départ à la retraite, réforme de l’assurance chômage, réforme du RSA, stagnation volontaire des salaires etc… La liste est longue et ne cesse de grossir…

Pour assurer le bon déroulé de ces politiques qui nous appauvrissent tous, les libéraux tentent sans cesse de nous diviser entre exploités. Ils stigmatisent systématiquement de prétendus « assistés » qui vivraient aux crochets de bons travailleurs. Cette stigmatisation est censé servir de reconnaissance sociale aux travailleurs « méritants ». Mais qu’on ne s’y trompe pas, ils ne se soucient pas des bienfaits que notre travail nous apporte, ou apporte à la société (bienfaits par ailleurs difficiles à déceler dans de nombreux emplois).

Ce dont ils se soucient c’est de faire tourner l’immense machine à profit bâtie sur notre dos, qui les nourri eux et leurs amis bourgeois. Quand ils nous opposent à d’autres exploités ou qu’ils nous bassinent de « valeur travail », c’est bien pour que nous allions au turbin à n’importe quel prix, sans broncher.

Ce qu’ils veulent, c’est que, lorsque nos conditions de vies se détériorent, nous nous opposions entre nous, plutôt que contre nos exploiteurs . Cette manière de penser, parfois partagée par de nombreux travailleurs, c’est celle des patrons qui vivent sur notre dos et décident de notre sort, elle ne sera jamais dans notre intérêt.

Cette politique en faveur des capitalistes, se double d’une pratique de plus en plus autoritaire du pouvoir. On le voit avec la répression très dure des mouvements sociaux comme lors des Gilets jaunes où l’on ne compte plus le nombre de blessés et de procès. Ce gouvernement a bien confirmé une militarisation du maintien de l’ordre déjà enclenchée par les gouvernements précédents ; de droite comme de gauche.

En parallèle, les libéraux reprennent à leur compte les mythes nationaux et nationalistes, les fantasmes guerriers, les discours visant à embrigader et criminaliser la jeunesse, les fantasmes racistes sur les immigrés, les musulmans (ou supposés comme tels). Macron a même tenté de réhabiliter Pétain ! Tout est bon pour redorer le blason des idées patriotiques, surtout quand la guerre réapparaît en Europe et que la population s’agite trop contre ses maîtres .

LES NATIONALISTES :

Le Rassemblement National et compagnie. Tout en incarnant en réalité la même politique capitaliste que Macron, ils prétendent défendre les intérêts des plus précaires. Mais loin de questionner la marche de l’économie et le pouvoir des capitalistes sur nos vies, ils prétendent nous faire gagner quelques miettes en les prenant aux exploités immigrés et descendants d’immigrés.

Pour eux, si le travail est rare et mal payé, c’est que les immigrés le volent aux français « de souche ». Rien à voir avec les grands patrons, financiers et gouvernements qui réorganisent sans cesse la production pour assurer la continuité des profits.

Difficile de trouver un logement abordable, ou un logement tout court ? Rien à voir avec la spéculation immobilière et les propriétaires qui maximisent leurs profits sur notre dos. Cela doit plutôt être la faute des immigrés qui vous volent le peu de logements sociaux disponibles.

Au fond pour le RN, tout problème trouve son origine chez « l’étranger » ou dans la perte des valeurs et traditions « françaises ». Il faut d’une part revenir à la famille traditionnelle, à l’amour et au respect de l’autorité, de l’état et de la patrie. Et d’autre part organiser la mise au ban de toute une part de la population sous prétexte de ses origines ou de sa religion supposée.

Ce camp nationaliste ne remet jamais en question le fonctionnement de cette société justement basé sur le fait que certains et certaines doivent trimer au profit d’autres. En somme, tout comme Macron, Le Pen et Bardella veulent nous exploiter au profit des possédants. Ils veulent que l’on se bouffe entre nous selon nos origines réelles ou supposées, ils veulent détourner notre regard des vrais problèmes et des vrais responsables de nos vies misérables.

Rappelons ceci : Même si nos conditions sont parfois diverses, nos cultures et nos langues parfois différentes, nous, qui ne possédons rien en ce monde à part au mieux une baraque à crédit ou un taf plus ou moins supportable, nous avons plus de choses en commun qu’avec ces politiciens bien français.

Leurs valeurs, ils les ont construit contre nous, pour qu’on se tienne tranquille à l’école, au travail, dans la famille, qu’on soumette nos propres désirs au profit des leurs… Il n’y a qu’à voir comment ils s’empressent de rassurer les patrons en confirmant les mesures de Macron sur les retraites ou autre… Avec les nationalistes, nous continuerons à nous faire exploiter au travail, fliquer et matraquer quand on osera relever la tête, tandis que certains d’entre nous seront les cibles privilégiées de leur idéologie réactionnaire…

LA GAUCHE :

Sous l’étiquette Nouveau Front Populaire, tous les vieux partis de la sociale-democratie (PCF, PS et écolos) se rassemblent, à leur plus grand dépit, derrière la France Insoumise érigée en exemple de radicalité. Cette nouvelle gauche appelle à l’unité derrière elle pour faire barrage au Rassemblement National. En parallèle, ils nous promettent une exploitation plus douce, des patrons moins riches, une retraite plus longue et d’amorcer le règlement de la question écologique.

En somme, la gauche souhaite apparaître encore une fois comme la seule alternative au nationalisme et comme la seule à même d’améliorer nos conditions de vie. Une petite piqûre de rappel s’impose à eux comme à nous.

On peut rappeler que dès les années 80 le PS de Mitterrand a orchestré la visibilité médiatique de l’extrême droite par stratégie politicienne dans le but de conserver le pouvoir après avoir trahi ses promesses électorale. De même, les politiques menées par les socialistes et leurs alliés depuis les années 80 n’ont fait qu’accentuer notre exploitation, elles n’ont à aucun moment permis d’espérer autre chose que la perpétuation du capitalisme et son cortège de misère, de guerre, d’aliénation. Il suffit de regarder leur bilan politique jusqu’à nos jours, en France comme à l’international, pour le constater. En Grèce, exemple marquant, le parti de gauche « radicale » Syriza qui avait fait campagne contre l’austérité a vite appliqué des mesures d’austérité une fois au pouvoir en 2015. Tant de Grecs avaient placés leurs espoirs dans ce projet « de rupture » ; leurs espoirs leur ont été volés. Depuis, le mouvement social grec n’a jamais retrouvé sa vigueur d’avant Syriza.

La gauche n’a donc pas « changé la vie », elle a, comme tous les autres, agi pour l’enlaidir…

Il y a deux raisons à l’échec de ces promesses. D’une part, une large partie des appareils politiques de gauche sont composés de politiciens qui ne souhaitent à aucun moment modifier l’ordre actuel des choses et remettre en question l’exploitation.

D’autres part, quand bien même certains le souhaiteraient sincèrement, cela leur est impossible.

Puisque leur stratégie consiste à centrer la politique sur les élections, les politiciens sociaux démocrates cherchent systématiquement à détourner l’énergie des luttes pour les intégrer dans les institutions afin de prendre la main sur l’état. Seulement, une fois en place, ils sont de mille manières empêchés et cooptés par le fonctionnement de l’état et de l’économie capitaliste (désinvestissement massif, institutions économiques internationales, obstruction parlementaire, menace de coups d’états, etc..) Ainsi, les grands changements promis deviennent vite quelques aménagements cosmétiques sur une réalité quotidienne inchangée voire dégradée.

Le processus est simple et se répète systématiquement, une fois qu’ils ont vidé de leurs ambitions propres les luttes de classes à la base, les invitant à placer leurs espoirs dans la gauche et l’état, ils sont mécaniquement amenés à bafouer leurs promesses et participent à alimenter le désespoir de celles et ceux qui aspirent à une amélioration de leurs conditions de vie…

C’est sûrement là leur contribution la plus grande à la situation pré-fasciste actuelle, quoi qu’ils en disent.

AUX URNES ?

Comment faire face à cette situation ? Le pari politicien de cette annonce soudaine de dissolution nous précipite dans un sentiment d’urgence, où la panique gagne beaucoup d’amis ou de voisins.

Même si beaucoup restent critique à l’égard de ce « nouveau front populaire », avec le couteau du rassemblement national sous la gorge, il apparaît « secourable » de pouvoir s’accrocher au mince espoir apporté par l’union de la gauche. Notamment quand celle-ci reprend dans son programme le retrait de nombre de mesures contre lesquelles nous avons lutté ces dernières années (réformes retraite, chômage, loi asile immigration…)

Encore une fois, les responsables du désastre actuel nous imposent leur chantage électoral. Et puisque nous sommes impuissants face à cette situation nous devrions nous empresser d’aller voter pour le camp du moins pire. Mais c’est bien dans les élections qu’il faudrait chercher la raison de notre impuissance.

Voilà des générations qu’on nous explique que toute tentative de libération et de changement de la vie doit à un moment passer à travers les urnes, à travers la loi et l’état. Des générations qu’on nous dit d’attendre notre salut d’un gouvernement de telle ou telle couleur, seul à même de graver dans le marbre de la loi les changements que nous voudrions construire. Tant que nous serons esclave de ce mensonge il n’arrivera rien de bien.

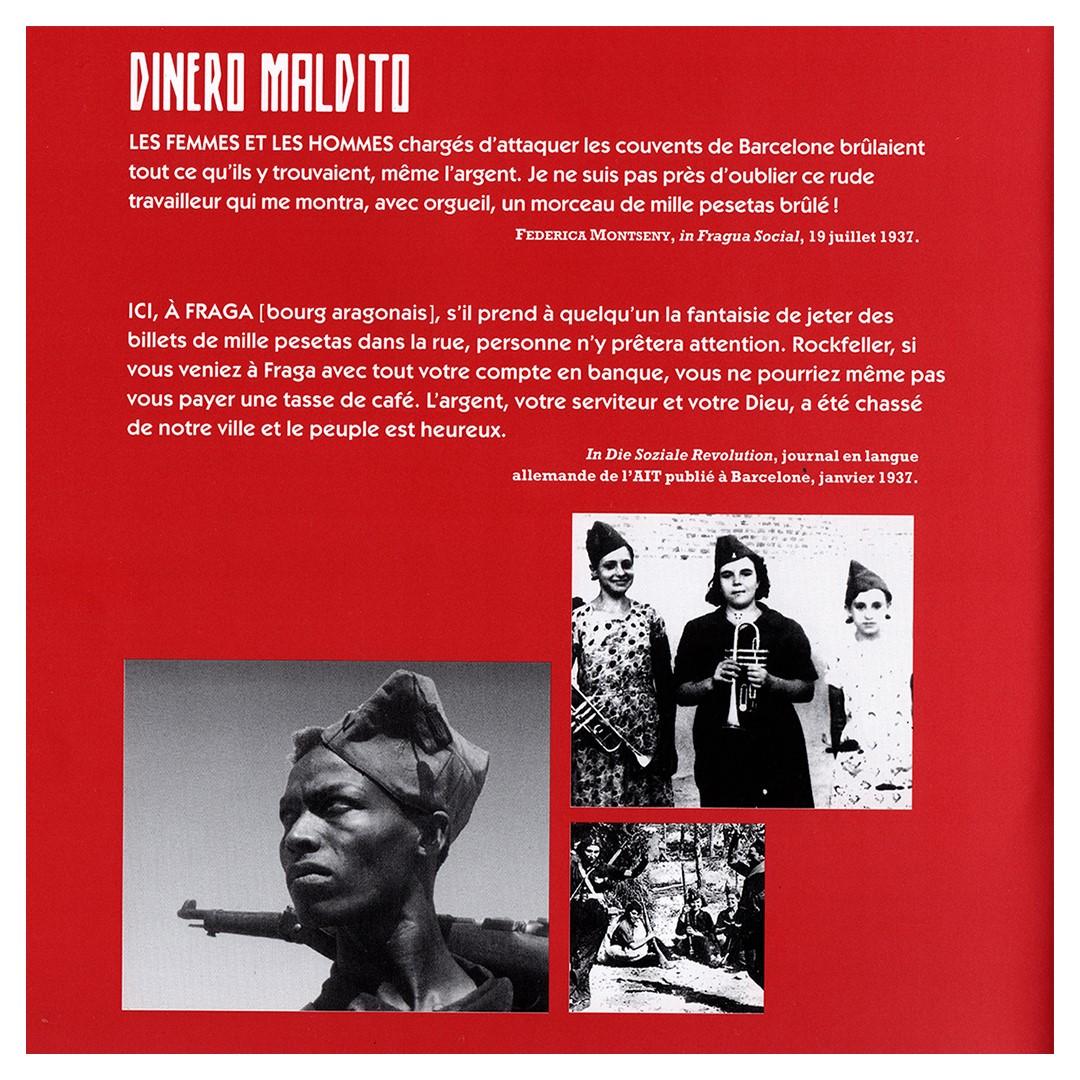

Ce que nous avons parfois arrachés aux maîtres du monde, nous ne l’avons pas arraché par les urnes mais par des luttes collectives et déterminées. Celles et ceux qui nous ont précédés n’ont eu des journées de travail moins harassantes, construit des structures de solidarité collective, que parce qu’ils et elles ont su bâtir sur le long terme un rapport de force trop difficile à tenir pour les capitalistes.

Il nous faut comprendre une bonne fois pour toute que l’élection et la lutte collective à la base ne sont pas deux modalités complémentaires du combat pour l’émancipation, mais bien deux stratégies parfaitement contradictoires sur le long terme.

En effet, si jouer sur tous les tableaux pour impulser des changements dans nos vies apparaît spontanément comme une bonne idée, le terrain institutionnel et parlementaire fini systématiquement par supplanter le terrain des luttes à la base, sapant par là même ce qui faisait sa force.

Le parlementarisme de gauche, comme tout parlementarisme tend à centraliser la question politique au sein de l’état et de ses institutions au détriment des institutions que le mouvement social se donne à lui même. L’objectif constant de ces mouvements est de faire reconnaître par l’état, érigé en arbitre neutre du conflit capital/travail, les droits des exploités. On privilégiera par exemple la mutualisation de moyens au travers de l’état et de l’impôt plutôt que par la base, on privilégiera la judiciarisation des conflits du travail plutôt que la lutte collective comme facteur déterminant des conflits du travail.

Peu à peu, mécaniquement, la priorité passe des luttes réelles aux luttes institutionnelles. On perd la conscience du rapport de force qui a été nécessaire à l’obtention de certains avantages. De même, on tombe dans une culture de la négociation, où le plus grand danger est de ne plus être reconnu comme interlocuteur par l’état et les capitalistes. Mieux vaut tenir ses troupes et rester à la table des négociations que de laisser une grève déborder et prendre le risque de perdre sa place à cette même table. Les partis et syndicats qui pensaient être les outils des exploités dans leur lutte pour l’émancipation, ont vite fait de se transformer en leurs geôliers.

Le résultat incontournable de l’institutionnalisation des luttes et de l’élection comme sa forme paroxystique, est de « désarmer » et de « dé-aguerrir » les exploités.

Nous ne pouvons pas nous attarder plus sur ce point ici. Mais si notre démonstration peu paraître simpliste et cruelle, nous vous invitons à regarder la séquence des retraites 2023 qui est un bon exemple de la profonde perte de capacité d’action à la fois des syndicats et des exploités en France.

Macron a bien compris que les syndicats en France ne sont plus vraiment capables de faire autre chose que de râler à la table des négociations et d’organiser des manifestations symboliques qui n’ont pas d’impact réel sur la machine à profit. Ils ont participé à faire de leur base sociale historique un groupe atomisé, corporatiste et attentiste.

Si les manifestations syndicales étaient écoutées par le passé c’est parce qu’elles résonnaient comme un avertissement que les choses pouvaient aller plus loin. Que la situation pourrait devenir ingérable pour les capitalistes et l’état, voir les mettre en danger. Le syndicat était d’ailleurs aussi un bon tampon entre les mécontents et les possédants pour que tout ça n’aille pas trop loin, alors l’état et les patrons donnaient le change en partageant un peu plus le gâteau.

Aujourd’hui tout le monde sait que cela n’ira pas plus loin. Pourquoi s’en soucier alors ?

On a beaucoup critiqué à gauche la gestion autoritaire de cette séquence politique par le camp Macron, mais cette critique est vaine.

La leçon a retenir c’est que la démocratie n’engage que les gauchistes qui y croient. Pour les capitalistes c’est une manière comme une autre de faire tourner la machine.

Cette séquence fut le spectacle d’un peuple « désarmé » par des décennies de délégation et d’illusion démocratique face à un état qui lui ne se fait aucune illusion sur son rôle et sur ses objectifs.

REPRENDRE L’INITIATIVE :

Pour en revenir à la séquence actuelle, il doit être clair d’une part que l’on ne doit rien attendre de ces élections, mais surtout qu’une critique sans concession de la démocratie et de ses illusions s’imposent à nous si nous voulons reprendre la main collectivement sur nos existences.

Pour agir en dehors du cadre électoral , des assemblées antifascistes sont apparues ces dernières semaines. Nous sommes contents de voir des assemblées ouvertes se créer un peu partout en France. C’est bien ce modèle que nous voulons défendre, bien loin des négociations entre appareils politiques. Bien loin des querelles politicardes, il s’agit de reprendre la question de la vie politique collectivement, mettre les problèmes sur la place publique, essayer de reprendre différents aspects de nos vies en main, pour combattre l’exploitation.

Pour autant, nous comprenons que ce choix ne représente qu’un infime espoir. Depuis des années, ces espaces ne sont que trop minoritaires et peinent à durer dans le temps, hors des mouvements sociaux. Et souvent il n’existe qu’une assemblée de ce type à l’échelle d’une ville, encore plus rarement à la campagne ; quand nous souhaiterions qu’elles existent à l’échelle du quartier, de l’entreprise, de l’école, du centre hospitalier ou du rond-point voisin.

Nous pensons donc également que pour gagner en force il ne faut pas attendre les mouvements sociaux pour s’organiser et que les assemblées ne grandirons pas uniquement du fait de leur activisme occasionnel. Il est important de réfléchir et de constituer des organisations pérennes (par exemple des groupes d’entraide et de solidarité, d’action, de réflexion etc…) qui permettent de diffuser des perspectives et idées d’émancipation sans attendre de mouvements sociaux plus intenses déclenchés par les agendas législatifs.

Qui permettent de construire partout des solidarité à la base, entre exploités dans tous les aspects de la vie.

Qui permettent de montrer l’illusion misérable que sont le chacun pour soi ou le « les miens d’abord ».

La gauche unie nous ressort le « front populaire », mais en omettant de parler de ce qui constituait la force de ce moment : les grèves avec occupations du lieu de travail où s’exerçait une solidarité en acte contre l’exploitation. A l’époque la base n’était pas dupe et savait que les politiciens, même « de son propre camp », devaient être forcés par la lutte collective à agir conformément aux intérêts des dépossédés. Le gouvernement front populaire n’aurait pas fait la moitié de ce qu’il a fait sans y être forcé par la lutte collective de millions de prolétaires.

Certes, les choses ont bien évoluées, quasi un siècle plus tard, et on doit repenser des formes de luttes qui puissent se déployer massivement dans le monde contemporain. Le répertoire d’action politique du mouvement ouvrier a été mis à mal par les adaptations du capitalisme et par des décennies de compromission entre la gauche et l’état capitaliste notamment. Difficile d’imaginer lancer une grande grève générale dans l’état actuel des choses. Difficile de ne pas questionner la logique de « l’acquis social » qui n’aura pas su nous permettre d’en finir avec le pouvoir du capitalisme sur nos vie.

Pour gagner il nous faudra prendre acte de cette nouvelle réalité et des impasses stratégiques actuelles. Il faudra porter un regard sans concession sur ce qui nous a mené là, sur les illusions démocratiques et étatistes, sur le rôle de la gauche et du mouvement révolutionnaire lui même dans cet état de fait etc…

ALORS CRÉONS CES ESPACES DE POUVOIR Á LA BASE !

RENFORÇONS DES FORMES DE SOLIDARITÉ CONCRÈTE,

DONNONS NOUS NOS MOYENS PROPRES DE DÉFENDRE NOS INTÉRÊTS.

QUE L’EXTRÊME DROITE GAGNE OU PAS CES ÉLECTIONS, NOUS DEVONS RETROUVER LE POUVOIR DE CHANGER LES CHOSES PAR NOUS MÊME.

VIVE LES ASSEMBLÉES Á LA BASE !

VIVE LES GROUPES AUTONOMES !

VIVE L’AUTONOMIE !

L’une des sources d’imaginaires les plus importantes pour l’utopie actuelle est la science-fiction et l’anticipation.

L’une des sources d’imaginaires les plus importantes pour l’utopie actuelle est la science-fiction et l’anticipation.

Hôtel Salyut, Kiev, construction achevée en 1984

Hôtel Salyut, Kiev, construction achevée en 1984

Contexte

Contexte